今年4月21日に富山湾岸サイクリング2024が開催されたが、私は先約のため参加出来なかった。そこで私は、いつか富山湾岸を走ってみたいと思っていたこともあり、富山応援の意味も込めて、自主的に富山湾岸サイクリングすることにした。

- (1)富山湾岸サイクリングルート(往路)

- (2)富山湾岸サイクリングルート(復路)

- (3)旅行日程

- (4)サイクリング前日(5/10)

- (5)自主富山湾岸サイクリング当日(5/11)

- (6)最終日(5/12)

- (7)自主富山湾岸サイクリングまとめ

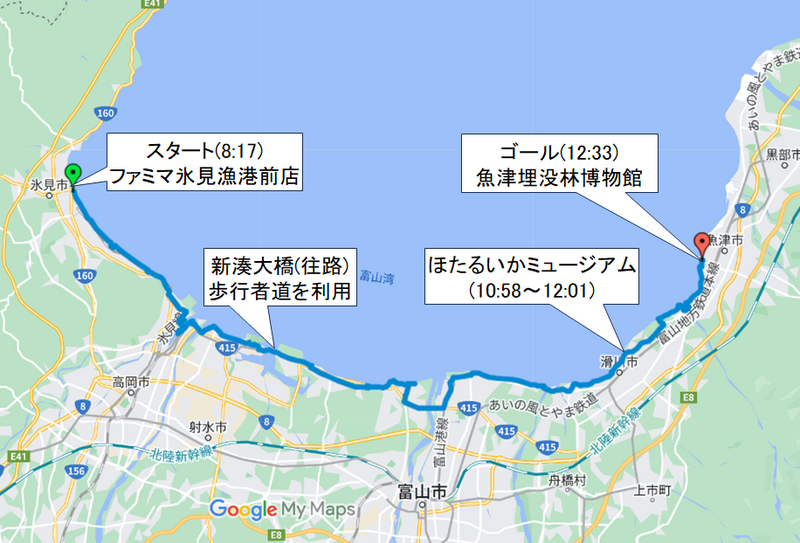

(1)富山湾岸サイクリングルート(往路)

今回の走行コースは、富山湾岸サイクリング2024の120kmコース(文献1)を基本とした。すなわち氷見を出発して、富山湾沿いに走行し、魚津を往路ゴールとした。ただし、自主サイクリングなので軽微な修正して、スタート地点は、比美之江公園ではなくトイレが使えるファミマ氷見漁港前店とし、往路ゴールは魚津埋没林博物館に変更した。また、新湊大橋は迂回せずに歩行者通路を押し歩き(450m)で渡ることにした。この新湊大橋の渡り方は、ゆりりこさんのYouTube(文献2)を参考にした。

また途中のほたるいかミュージアムで、この時期だけ見れるほたるいか蛍光を見るため、1時間程度立ち寄った。

(2)富山湾岸サイクリングルート(復路)

復路のコースは、以下に示す様に、往路ゴール付近の蜃気楼展望の丘をスタート地点として、往路コースをほぼ逆戻りするコースだ。ただし新湊大橋付近は、県営の無料の渡し船で対岸に渡ることにした。(文献2) また、ゴール近くの雨晴海岸の道の駅で小休止した。

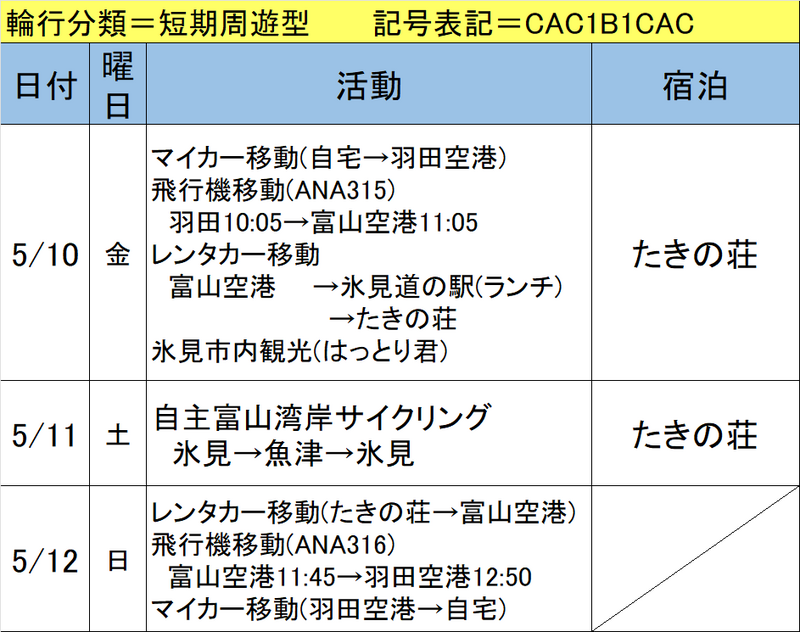

(3)旅行日程

今回は2泊3日の弾丸ツアーとなった。旅行日程と記号表記による輪行分類を下表に示す。輪行方法は、エアロコンフォートというケースを用いて自転車を梱包し、飛行機とレンタカーを利用する輪行だ。この輪行方法は、最も体に負担が少ないので、私は気に入っている。

(4)サイクリング前日(5/10)

サイクリング前日の観光などの写真を以下に示す。

富山空港着陸寸前(11:02)

富山空港は、日本で唯一の河川敷にある空港として知られている。富山空港着陸寸前に眼下に見えているのは神通川だ。

レンタカーNBoxの荷室

(11:42)

空港で借りたNBoxにエアロコンフォート3.0を搭載した状況。荷室はまだ余裕がある。

氷見道の駅(13:15)

レンタカーで空港から氷見の道の駅に到着。ここでランチ。

ランチ(13:40)

氷見道の駅「三喜」で海鮮丼をいただく。付け合わせも含めて、おいしいの一言に尽きる。

たきの荘

初日14時頃、たきの荘にチェックイン。

たきの荘は素泊まりだが、道の駅が徒歩5分なので、食事やお風呂は道の駅で済ませた。

※掲載写真は2日目朝に撮影した写真

たきの荘の部屋(14:24)

今回の一人旅には、部屋の広さは十分だ。これで夕食が付いていれば、文句ないのだが・・・。

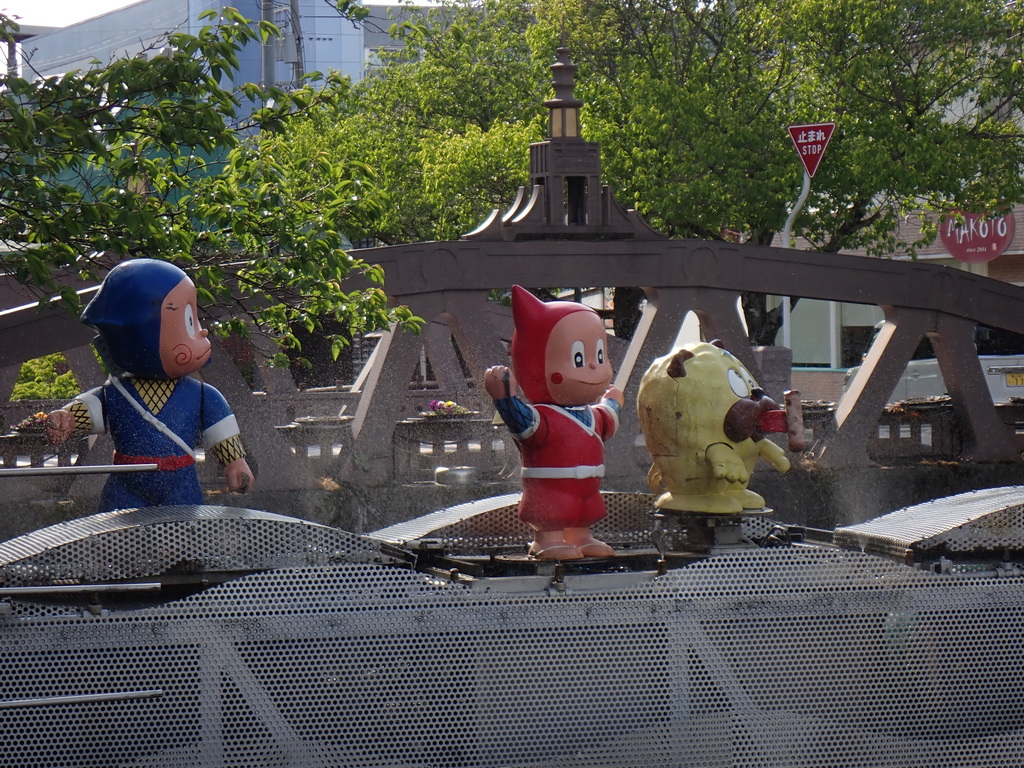

氷見市潮風ギャラリー(15:27)

自転車を組み立て後、氷見市内を見物した。藤子不二雄A氏が氷見市出身なので、このギャラリーは藤子不二雄の「忍者はっとり君」「笑うセールスマン」などが展示されている。

からくり時計(16:01)

忍者はっとり君のからくり時計。毎正時動作のため、16時ちょうどに撮影。

比美之江公園展望台(16:25)

この撮影は新しく購入したオリンパスTG-7のリモート撮影に初挑戦したため、緊張して表情が暗くなってしまった。何とか撮影出来たので、本当はもっと喜ぶべきでした!

道路の段差(18:43)

たきの荘近くの比美之江大橋の北詰の歩道の段差。今回の能登地震の影響と思われる、このような段差がところどころにあるが、一応補修されているので自転車走行上、大きな問題はない。

(5)自主富山湾岸サイクリング当日(5/11)

サイクリング当日(5/11)の写真を示す。

魚市場食堂(7:24)

朝6:30から営業しているという魚市場食堂で朝食。

朝食(7:36)

サイクリングのエネルギーを充填するため、朝から豪快に刺身定食を食べた!

魚市場(7:50)

朝食後、魚市場食堂(2F)から出ると、魚市場が活況だ!

スタート(8:17)

ファミマ(氷見漁港前店)をスタート。コンビニは補給やトイレが便利なので個人サイクリングのスタートには最適。

自転車はパナソニックODR6で国内ツーリングに使っているクロモリ車だ。ツーリング時はリアキャリア装備だが、今回は外している。

富山湾岸ロード(8:19)

氷見付近の富山湾岸ロード(=漁り火ロード)は、水面の上に立山連峰があってあたかも湖の周りを走っているような感覚になる。また当日は風もなく、全くのサイクリング日和だった。

JR雨晴駅(8:34)

スタートしてまもなく、JR氷見線の雨晴駅に到着。「雨晴(あまはらし)」という名前が珍しいので、帰宅後に調べたら、義経ゆかりとのことでビックリ!!

女岩(8:38)

雨晴海岸の女岩で記念撮影。この日は土曜日だったが、早朝なので誰もいない。

新港大橋(西側エレベータ入口より撮影、9:19)

射水市の新湊大橋は、エレベータと歩行者通路があるので、自転車を押して歩けば通行可能だった。

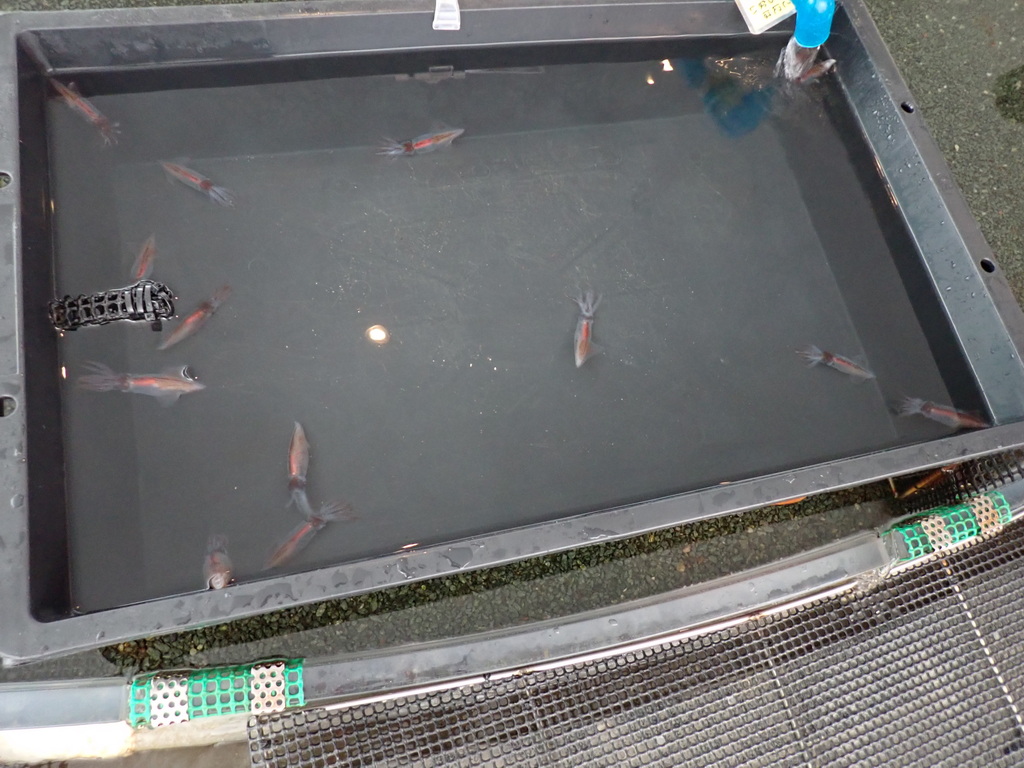

ホタルイカ(11:34)

ホタルイカ(11:34)

滑川のほたるいかミュージアムを見学。5月はホタルイカのシーズンなので、ホタルイカの蛍光ショーを見学できた。

この写真はホタルイカにさわれる水槽。実際にホタルイカに触ってみたら、メチャ柔らかい!!

ここで、ホタルイカハンバーガのランチ。

米騒動モニュメント(12:25)

魚津は大正時代の米騒動の発端の地。1918年に魚津の女性達が、米倉から米の搬出中止を求めた米騒動のモニュメントがサイクリング道路沿いにあった。

この後、魚津埋没林博物館に到達し、往路ゴール(12:33)

復路スタート(13:01)

復路は、魚津の蜃気楼展望の丘の護岸壁をスタート。

この護岸壁では、蜃気楼を撮影しようとする多数のマニアがいた。

サイクリング道路(13:43)

出発して40分程度走って水分補給したポイント。サイクリング道路の雰囲気はこんな感じ。山も海も美しい!!

新湊大橋の渡し船(14:43)

復路は、新湊大橋を渡し船で対岸に渡った。県営なので無料、しかも自転車はそのまま搭載可能なので、ありがたい。

渡し船から観た新湊大橋(14:44)

渡し船からの新湊大橋も美しい。特に波も無く穏やかな海面が印象的だ。

新湊港線 越の潟駅(14:49)

対岸の渡し船乗り場の近くにある新湊港線の越ノ潟駅だ。渡し船と連絡しているらしく、直ぐに電車が発車した。

復路ゴール(16:20)

往路スタート地点のファミマ氷見漁港前店に到着。祝ゴール!!

(6)最終日(5/12)

最終日の写真を以下に示す。

番屋亭 朝食(8:05)

最終日は、氷見道の駅の定番食堂「番屋」で朝食。この写真の「ばんや朝食」で1100円という安さ!!

比美之江公園から見た唐島(9:44)

最終日の朝に、富山湾の風景を撮影。1枚の写真では、海と立山連峰の美しさを伝えるのが難しいので、以下の写真はパノラマ合成だ。

(7)自主富山湾岸サイクリングまとめ

今回は天候にも恵まれて、富山湾は完全になぎ(無風)で海面がなめらかで、かつ遙か彼方に立山連峰も見えるので、まるで湖の湖畔道路を走っているような感覚で、非常に快適にサイクリングすることが出来た。

今回の富山湾岸ロードは、サイクリング道路としてまずまず整備されている。青いコース案内表示の間隔が広すぎるという問題点はあるものの、それ以外はあまり問題は無く、総じて走りやすいサイクリング道路と思う。

また今回は、サイクイベントのコースに沿って自主的にサイクリングする、自主サイクリングは、佐渡自主ロングライドに続いて2回目だったが、自主サイクリングならではの良さがあることが分かったので、以下にまとめておく。

自主サイクリングの特長

1)コースを軽微修正することで、自分に合うように最適化できる。

2)コース途上の観光ポイントに、自由に立ち寄ることが可能。

3)チェックポイントの門限がないため、自分の脚力に相談しながら走れる。

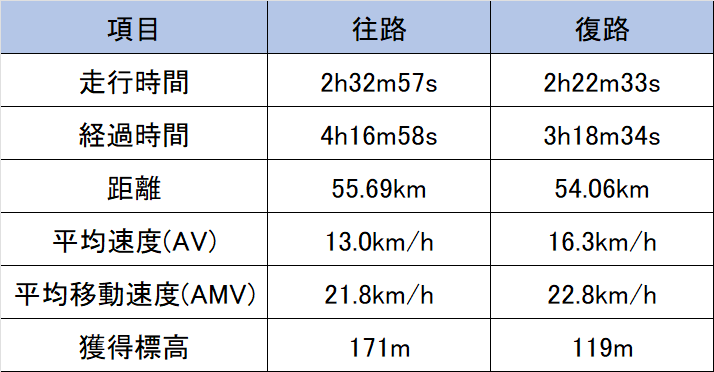

最後に今回の走行記録を以下に示す。往路と復路のいずれも、平均移動速度(実際の走行時間で計算した平均速度)が20km/hを超えているので、私としては満足だ。

参考文献